崇德班以上人才精進班

恭求仙佛慈悲指示訓

菩提般若之智,世人本自有之;

只緣心迷智蔽,遂流苦海生死。

今朝一點得悟,四生六道脫離;

但用此心成佛,自性還須自渡。

若執法相頑空,即是偏見法縛;

若問福田功德,福功二德有別;

上下根器無異,迷悟遲疾有殊;

東方西方不遠,隨所住處安樂;

十惡八邪不斷,念佛往生何處?

吾乃惠能是也,奉

皇母容,再問問諸位白陽修士:

各個可平安?主敬存誠待訓評。哈哈!

善知識,諸位今天聽吾來把訓提。

修身,何謂修身?

修身若是人人執法,又有何可修之?

修道依道而行;依者,依此真道,

聖人古德之道行也。

修身無法,身不立,修道無法,

道不成。而法要有之:天、地、人。

於人道乃應和順,秩序有之,

恭敬不踰,孝字為先,人格恪也。

天道者立德為先,德之不立,道路難行;去除人心障礙,突破有形執念,

念頭不起善惡,必然無好惡,而此修德立心為此行。

地道不語,無私厚德,不執萬法,

承載天地之恩,法之抱之,以德養心,

性如此純德也,性如此純善也,無執無念,無相無空,必然歸法自然。

今日善知識,有著修道的理念,

應抱持始終如一。道若假,因何代代明師皆以此修身了悟呢?

放下凡俗,不掛於心,才是第一步,

人人皆是未來佛,以自己體悟修道之真義,抱道而行,永遠不離,知否?

因時有限,不多述;此止乩筆,隱壇中。哈哈止。

中華民國一一四年九月十九日 歲次乙巳七月廿八日 發一崇德道務中心

光慧崇德佛院 國內點傳師班

六祖惠能祖師慈示訓

斷滅前愆後過,四弘誓愿真渡,

一體三身了然,自性真佛做主;

四智之義心明,不離三身解義;

住心觀淨是病,頓悟頓修一理;

無非無痴無亂,身去身來三昧;

見與不見禪義,痛與不痛生滅。

無二之性實性,諸佛本源無極;

大乘見解曰道,天地湛然常寂;

如是一十八界,自然起用無礙;

法性本無生滅,真假動靜明悉;

心生種種法生,心滅種種法滅;

真如自性三寶,普利群生歸依。

壇經精要傳誦,領悟其中義理;

慈悲渡化天下,但用此心成佛。

吾乃六祖惠能奉

母旨,降至法壇!躬身早叩

皇母容!復問眾善知識可安否?

平下心氣待訓說。哈哈!

剛才可是善知識稱之我為「法師」,是否一字之差,天地之别?知否?

袈裟遮圍傳法有幾人?善知識可知?

(陸老點傳師:當知五祖⋯⋯那時用袈裟遮圍傳道:金剛自性點開玄關竅)

如今道可傳幾人?

(過去法不傳六耳,現在大開普渡。)

善知識:道可傳幾人?九六原佛子從此應人人用心傳道渡眾!知否?

(知道!謝謝您老慈悲)

天時緊急,千萬不可停下腳步!知否?

(知道!謝謝您老慈悲)

將八月三十日台南崇德佛院,吾批示的鎮壇訓;再接上同地方九月七日

濟公活佛所批示本訓第一段;

再接上今日吾批示的鎮壇訓,合篇為

【壇經精要】。盼善知識好自參悟,

從中體認辦道之真義。知否?

(是!謝謝您老慈悲)

此【壇經精要】奉

老母之命,應時應機,渡化眾生歸航。

知否?(知道!謝謝您老慈悲)

因時有限,吾不多述,隱於佛地;

祝眾善知識:修辦有成。哈哈!止。

【壇經精要】

菩提般若之智,世人本自有之;

只緣心迷智蔽,遂流苦海生死。

今朝一點得悟,四生六道脫離;

但用此心成佛,自性還須自渡。

若執法相頑空,即是偏見法縛;

若問福田功德,福功二德有別。

上下根器無異,迷悟遲疾有殊;

東方西方不遠,隨所住處安樂。

十惡八邪不斷,念佛往生何處?(1)

團坐靜修何益?心平行直唯是。

定慧體本一同,無念無相無住;

外離相內不亂,萬境即自如如。

五分法身香薰,懺悔清淨三業;(2)

斷滅前衍後過,四弘誓愿真渡;

一體三身了然,自性真佛做主;

四智之義心明,不離三身解義;

住心觀淨是病,頓悟頓修一理;

無非無痴無亂,身去身來三昧;

見與不見禪義,痛與不痛生滅。

無二之性實性,諸佛本源無極;

大乘見解曰道,天地湛然常寂;

如是一十八界,自然起用無礙;

法性本無生滅,真假動靜明悉;

心生種種法生,心滅種種法滅;

真如自性三寶,普利群生歸依。

壇經精要傳誦,領悟其中義理;

慈悲渡化天下,但用此心成佛。(3)

(1)中華民國一一四年(西元二〇二五年)八月三十日 歲次乙巳七月初八日

台南道場崇德佛院崇德班以上人才精進班

六祖惠能祖師慈示之鎮壇訓

(2)中華民國一一四年九月七日 歲次乙巳七月十六日

發一崇德台南道場崇德佛院

主場:台南道場培德、行德人才精進班。

視訊:苗栗道場崇德佛院、日本東京華人區行德壇

濟公活佛慈示本訓之第一段

(3)中華民國一一四年九月十九日 歲次乙巳七月廿八日

發一崇德道務中心光慧崇德佛院

國內點傳師班六祖惠能祖師慈示之鎮壇訓

------------------------------

小編註:

【壇經精要】專有名詞解:

- 1. 四弘誓愿:自心眾生無邊誓願度,自心煩惱無邊誓願斷,自性法門無盡誓願學,自性無上佛道誓願成。

- 2. 三身:色身、清淨法身、圓滿報身

- 3. 一十八界:六塵(色、聲、香、味、觸、法)、六門(眼、耳、鼻、舌、身、意)、六識(眼識、耳識、鼻識、舌識、身識、意識)。

- 4. 十惡八邪:據上述「一十八界」,自性若邪,起十八邪;自性若正,起十八正。

- 5. 無二:佛性非善非不善,是名不二。

- 6. 四智:大圓鏡智、平等性智、妙觀察智、成所作智。

- 7. 自性三寶:覺(佛)、正(法)、淨(僧)。

- 8. 五分法身:戒、定、慧、解脫、解脫智見。

- 9. 三業:身業、口業、意業。

附錄:

〈般若品・無相頌〉

說通及心通,如日處虛空;

唯傳見性法,出世破邪宗。

法即無頓漸,迷悟有遲疾;

只此見性門,愚人不可悉。

說即雖萬般,合理還歸一;

煩惱闇宅中,常須生慧日。

邪來煩惱至,正來煩惱除;

邪正俱不用,清淨至無餘。

菩提本自性,起心即是妄;

淨心在妄中,但正無三障。

世人若修道,一切盡不妨;

常自見己過,與道即相當。

色類自有道,各不相妨惱;

離道別覓道,終身不見道;

波波度一生,到頭還自懊。

欲得見真道,行正即是道;

自若無道心,闇行不見道;

若真修道人,不見世間過。

若見他人非,自非却是左;

他非我不非,我非自有過;

但自却非心,打除煩惱破;

憎愛不關心,長伸兩脚臥。

欲擬化他人,自須有方便;

勿令彼有疑,即是自性現。

佛法在世間,不離世間覺;

離世覓菩提,恰如求兔角。

正見名出世,邪見是世間;

邪正盡打却,菩提性宛然。

此頌是頓教,亦名大法船;

迷聞經累劫,悟則剎那間。

〈疑問品・無相頌〉

心平何勞持戒?行直何用修禪;

恩則孝養父母,義則上下相憐;

讓則尊卑和睦,忍則眾惡無喧。

若能鑽木取火,淤泥定生紅蓮;

苦口的是良藥,逆耳必是忠言;

改過必生智慧,護短心內非賢;

日用常行饒益,成道非由施錢。

菩提只向心覓,何勞向外求玄?

聽說依此修行,天堂只在目前。

《六祖壇經》行由第一

時,大師至寶林。韶州 韋刺史(名璩)與官僚入山請師,出於城中大梵寺講堂,為眾開緣說法。師陞座次,刺史官僚三十餘人,儒宗學士三十餘人,僧尼道俗一千餘人,同時作禮,願聞法要。

大師告眾曰:「善知識!菩提自性,本來清淨,但用此心,直了成佛。善知識!且聽惠能行由,得法事意。

惠能嚴父,本貫范陽,左降流于嶺南,作新州百姓。此身不幸,父又早亡。老母孤遺,移來南海,艱辛貧乏,於市賣柴。

時,有一客買柴,使令送至客店;客收去,惠能得錢,却出門外,見一客誦經。惠能一聞經語,心即開悟,遂問:「客誦何經?」客曰;「《金剛經》。」復問:「從所來,持此經典?」客云:「我從蘄州黃梅縣東禪寺來。其寺是五祖忍大師在彼主化,門人一千有餘;我到彼中禮拜,聽受此經。大師常勸僧俗,但持《金剛經》,即自見性,直了成佛。」

惠能聞說,宿昔有緣,乃蒙一客,取銀十兩與惠能,令充老母衣糧,教便往黃梅參禮五祖。「惠能安置母畢,即便辭違。不經三十餘日,便至黃梅,禮拜五祖。

祖問曰:「汝何方人?欲求何物?』惠能對曰:「弟子是嶺南新州百姓,遠來禮師,惟求作佛,不求餘物。」祖言:「汝是嶺南人,又是獦獠,若為堪作佛?」惠能曰:「人雖有南北,佛性本無南北;獦獠身與和尚不同,佛性有何差別?」五祖更欲與語,且見徒眾總在左右,乃令隨眾作務。惠能曰:「惠能啟和尚,弟子自心,常生智慧,不離自性,即是福田。未審和尚教作何務?」祖云「這獦獠根性大利!汝更勿言,著槽廠去。」

惠能退至後院,有一行者,差惠能破柴踏碓。經八月餘,祖一日忽見惠能曰:「吾思汝之見可用,恐有惡人害汝,遂不與汝言。汝知之否?」

惠能曰:「弟子亦知師意,不敢行至堂前,令人不覺。」

祖一日喚諸門人總來:「吾向汝說,世人生死事大,汝等終日只求福田,不求出離生死苦海;自性若迷,福何可救?汝等各去,自看智慧,取自本心般若之性,各作一偈,來呈吾看。若悟大意,付汝衣法,為第六代祖。火急速去,不得遲滯,思量即不中用;見性之人,言下須見。若如此者,掄刀上陣,亦得見之。」

(喻利根者)眾得處分,退而遞相謂曰:「我等眾人,不須澄心用意作偈,將呈和尚,有何所益?神秀上座,現為教授師,必是他得。我輩謾作偈頌,枉用心力。」餘人聞語,總皆息心,咸言:「我等已後依止秀師,何煩作偈?」

神秀思惟:「諸人不呈偈者,為我與他為教授師;我須作偈,將呈和尚,若不呈偈,和尚如何知我心中見解深淺?我呈偈意,求法即善,覓祖即惡,却同凡心,奪其聖位奚別?若不呈偈,終不得法。大難!大難!」

五祖堂前,有步廊三間,擬請供奉盧珍,畫楞伽經變相,及五祖血脈圖,流傳供養。

神秀作偈成已,數度欲呈,行至堂前,心中恍惚,遍身汗流,擬呈不得;前後經四日,一十三度呈偈不得。秀乃思惟:「不如向廊下書著,從他和尚看見,忽若道好,即出禮拜,云是秀作;若道不堪,枉向山中數年,受人禮拜,更修何道?」是夜三更,不使人知,自執燈,書偈於南廊壁間,呈心所見。

偈曰:「身是菩提樹,心如明鏡臺,時時勤拂拭,勿使惹塵埃。「秀書偈了,便却歸房,人總不知。秀復思惟:」五祖明日見偈歡喜,即我與法有緣,若言不堪,自是我迷,宿業障重,不合得法。」聖意難測,房中思想,坐臥不安,直至五更。

祖已知神秀入門未得,不見自性。「天明,祖喚盧供奉來,向南廊壁間,繪畫圖相,忽見其偈,報言:「供奉却不用畫,勞爾遠來。經云:『凡所有相,皆是虛妄。』但留此偈,與人誦持。依此偈修,免墮惡道;依此偈修,有大利益。」令門人炸香禮敬,盡誦此偈,即得見性。門人誦偈,皆歎「善哉」。

「祖,三更喚秀入堂,問曰:「偈是汝作否?」秀言:「實是秀作,不敢妄求

祖位,望和尚慈悲,看弟子有少智慧否?」祖曰:「汝作此偈,未見本性,只到門外,未入門內。如此見解,覓無上菩提,了不可得;無上菩提,須得言下識自本心,見自本性不生不滅;於一切時中,念念自見萬法無滯,一真一切真,萬境自如如。如如之心,即是真實。若如是見,即是無上菩提之自性也。汝且去,一兩日思惟,更作一偈,將來吾看;汝偈若入得門,付汝衣法。」

神秀作禮而出。又經數日,作偈不成,心中恍惚,神思不安,猶如夢中,行坐不樂。

復兩日,有一童子於碓坊過,唱誦其偈:惠能一聞,便知此偈未見本性,雖未蒙教授,早識大意。遂問童子曰:「誦者何偈?」童子曰:「爾這獦獠不知。大師言:『世人生死事大,欲得傳付衣法,令門人作偈來看。若悟大意,即付衣法為第六祖。』神秀上座,於南廊壁上,書無相偈,大師令人皆誦,依此偈修,免墮惡道,依此偈修,有大利益。」惠能曰⋯「一本有我亦要誦此,結來生緣上人!我此踏碓,八箇餘月,未曾行到堂前。望上人引至偈前禮拜。」

童子引至偈前禮拜,惠能曰:「惠能不識字,請上人為讀。」時,有江州別駕,姓張名日用,便高聲讀。惠能聞已,遂言:『亦有一偈,望別駕為書。』別駕言:「汝作偈?其事希有。」

惠能向別駕言:「欲學無上菩提,不得輕於初學。下下人有上上智,上上人有沒意智。若輕人,即有無量無邊罪。」別駕言:「汝但誦偈,吾為汝書。汝若得法,先須度吾。勿忘此言。」

惠能偈曰:「菩提本無樹,明鏡亦非臺;本來無一物,何處惹塵埃?」

書此偈已,徒眾總驚,無不嗟訝,各相謂言:「奇哉!不得以貌取人,何得多時使他肉身菩薩。」祖見眾人驚怪,恐人損害,遂將鞋擦了偈,曰:「亦未見性。」眾以為然。

次日,祖潛至碓坊,見能腰石春米,語曰:「求道之人,為法忘軀,當如是乎!」乃問曰:「米熟也未?」惠能曰:「米熟久矣,猶欠篩在。」祖以杖擊碓三下而去。惠能即會祖意,三鼓入室;祖以袈裟遮圍,不令人見,為說《金剛經》。至「應無所住而生其心」,惠能言下大悟,一切萬法,不離自性。遂啟祖言:「

何期自性,本自清淨;

何期自性,本不生滅;

何期自性,本自具足;

何期自性,本無動搖;

何期自性,能生萬法。」

祖知悟本性,謂惠能曰:「不識本心,學法無益,若識自本心,見自本性,即名丈夫、天人師、佛。」

三更受法,人盡不知,便傳頓教及衣鉢,云:「汝為第六代祖,善自護念,廣度有情,流布將來,無令斷絕。聽吾偈曰:「『有情來下種,因地果還生,無情既無種,無性亦無生。』」祖復曰:「昔達摩大師,初來此土,人未之信,故傳此衣,以為信體,代代相承;法則以心傳心,皆令自悟自解。自古,佛佛惟傳本體,師師密付本心;衣為爭端,止汝勿傳。若傳此衣,命如懸絲。汝須速去,恐人害汝。」惠能啟曰:「向甚處去?」祖云:「逢懷則止,遇會則藏。」

惠能三更領得衣缽,云:「能本是南中人,素不知此山路,如何出得江口?」五祖言:「汝不須憂,吾自送汝。」

祖相送,直至九江驛。祖令上船,五祖把艫自搖。惠能言:「請和尚坐。弟子合搖。」祖云:「合是吾渡汝。」惠能云:「迷時師度,悟了自度。度名雖一,用處不同。惠能生在邊方,語音不正,蒙師傳法,今已得悟,只合自性自度。」祖云:「如是,如是!以後佛法,由汝大行。汝去三年,吾方逝世。汝今好去,努力向南。不宜速說,佛法難起。」

惠能辭違祖已,發足南行。兩月中間,至大庚嶺。

五祖歸,數日不上堂。眾疑,詣問曰:「和尚少病少惱否?」曰:「病即無。衣法已南矣。」問:「誰人傳授?」曰:「能者得之。」眾乃知焉。

逐後數百人來,欲奪衣缽。一僧俗姓陳,名惠明,先是四品將軍,性行粗慥,極意參尋。為眾人先,趁及惠能。惠能擲下衣缽於石上,曰:「此衣表信,可力爭耶?」能隱草莽中。惠明至,提掇不動,乃喚云:「行者!行者!我為法來,不為衣來。」惠能遂出,坐盤石上。惠明作禮云:「望行者為我說法。」惠能云:「汝既為法而來,可屏息諸緣,勿生一念。吾為汝說。」明良久。惠能云:「不思善,不思惡,正與么時,那箇是明上座本來面目?」惠明言下大悟。復問云「上來密語密意外,還更有密意否?」惠能云;「與汝說者,即非密也。汝若返照,密在汝邊。」明曰:「惠明雖在黃梅,實未省自己面目。今蒙指示,如人飲水,冷暖自知。今行者即惠明師也。」惠能曰:「汝若如是,吾與汝同師黃梅,善自護持。」明又問:「惠明今後向甚處去?」惠能曰:「逢袁則止,遇蒙則居。」明禮辭(明回至嶺下,謂趁眾曰;『向陟崔嵬,竟無蹤跡,當別道尋之。』趁眾咸以為然。惠明後改道明,避師上字)。

惠能後至曹溪,又被惡人尋逐。乃於四會,避難獵人隊中,凡經一十五載,時與獵人隨宜說法。獵人常令守網,每見生命,盡放之。每至飯時,以菜寄煮肉鍋。或問,則對曰:「但喫肉邊菜。」

一日思惟:「時當弘法,不可終遯。」遂出至廣州 法性寺,值印宗法師講《涅槃經》。時有風吹旛動,一僧曰:「風動。」一僧曰:「旛動。」議論不已。惠能進曰:「不是風動,不是旛動!仁者心動。」一眾駭然。

印宗延至上席,徵詰奧義。見惠能言簡理當,不由文字,宗云:「行者定非常人。久聞黃梅衣法南來,莫是行者否?」惠能曰:「不敢。」宗於是作禮,告請傳來衣缽出示大眾宗復問曰:「黃梅付囑,如何指授?」惠能曰:「指授即無;惟論見性,不論禪定解脫。」宗曰:「何不論禪定解脱?」能曰:「為是二法,不是佛法。佛法是不二之法。」

宗又問:「如何是佛法不二之法?」惠能曰:「法師講《涅槃經》明佛性,是佛法不二之法。如高貴德王菩薩白佛言:『犯四重禁、作五逆罪,及一闡提等,當斷善根佛性否?』佛言『善根有二:一者常,二者無常,佛性非常非無常,是故不斷,名為不二。一者善,二者不善,佛性非善非不善,是名不二。蘊之與界,凡夫見二,智者了達其性無二,無二之性即是佛性。』」

印宗聞說,歡喜合掌,言:「某甲講經,猶如瓦礫;仁者論義,猶如真金。」於是為惠至薙髪,願事為師。惠能遂於菩提樹下,開東山法門。

「惠能於東山得法,辛苦受盡,命似懸絲。今日得與使君、官僚、僧尼、道俗同此一會,莫非累劫之緣,亦是過去生中供養諸佛,同種善根,方始得聞如上頓教得法之因。教是先聖所傳,不是惠能自智。願聞先聖教者,各令淨心,聞了各自除疑,如先代聖人无别。」

一眾聞法,歡喜作禮而退。

《六祖壇經》懺悔第六

時,大師見廣 韶洎四方士庶,駢集山中聽法,於是陞座,告眾曰:「來!諸善知識!此事須從自事中起,於一切時,念念自淨其心。自修自行,見自己法身,見自心佛,自度自戒,始得不假到此。

既從遠來,一會于此,皆共有緣。今可各各胡跪,先為傳『自性五分法身香』,次授『無相懺悔』。」眾胡跪。師曰:「

一、戒香。即自心中無非無惡、無嫉妬、無貪瞋、無劫害,名戒香。

二、定香。即覩諸善惡境相,自心不亂,名定香。

三、慧香。自心無礙,常以智慧觀照自性,不造諸惡;雖修眾善,心不執著,敬上念下,矜恤孤貧,名慧香。

四、解脫香。即自心無所攀緣,不思善、不思惡,自在無礙,名解脫香。

五、解脫知見香。自心既無所攀緣善惡,不可沈空守寂,即須廣學多聞,識自本心,達諸佛理,和光接物,無我無人,直至菩提,真性不易,名解脫知見香。善知識!此香各自內熏,莫向外覓。

今與汝等授『無相懺悔』,滅三世罪,令得三業清淨。善知識!各隨我語,一时道:『弟子等,從前念今念及後念,念念不被愚迷染。從前所有惡業愚迷等罪,悉皆懺悔,願一時銷滅,永不復起。弟子等,從前念今念及後念,念念不被僑誑染。從前所有惡業僑誑等罪,悉皆懺悔,願一時銷滅,永不復起。弟子等,從前念今念及後念,念念不被嫉妬染。從前所有惡業嫉妬等罪,悉皆懺悔,願一時銷滅,永不復起。』

善知識!已上是為『無相懺悔』。云何名『懺』?云何名『悔』?懺者,懺其前愆,從前所有惡業,愚迷僑誑嫉妬等罪,悉皆盡懺,永不復起,是名為懺。悔者,悔其後過,從今以後,所有惡業,愚迷僑誑嫉妬等罪,今已覺悟,悉皆永斷,更不復作,是名為悔。故稱懺悔。凡夫愚迷,只知懺其前愆,不知悔其後過。以不悔故,前愆不滅,後過又生。前愆既不滅,後過復又生,何名『懺悔』?

善知識!既懺悔已,與善知識發『四弘誓願』,各須用心正聽!『自心眾生無邊誓願度,自心煩惱無邊誓願斷,自性法門無盡誓願學,自性無上佛道誓願成。』

善知識!大家豈不道『眾生無邊誓願度』?恁麽道,且不是惠能度。善知識!心中眾生,所謂邪迷心、誰妄心、不善心、嫉妬心、惡毒心,如是等心,盡是眾生。各須自性自度,是名真度。何名『自性自度』?即自心中邪見煩惱愚癡眾生,將正見度。既有正見,使般若智打破愚癡迷妄眾生,各各自度。邪來正度,迷來悟度,愚來智度,惡來善度;如是度者,名為真度。又煩惱無邊誓願斷,將自性般若智,除却虛妄思想心是也。又法門無盡誓願學,須自見性,常行正法,是名『真學』。又無上佛道誓願成,既常能下心,行於真正,離迷離覺,常生般若。除真除妄,即見佛性,即言下佛道成。常念修行,是願力法。

善知識!今發『四弘願了』,更與善知識授『無相三歸依戒』。

善知識!歸依覺,兩足尊。歸依正,離欲尊。歸依淨,眾中尊。從今日去,稱覺為師,更不歸依邪魔外道!以自性三寶常自證明,勸善知識歸依自性三寶。

佛者,覺也。法者,正也。僧者,淨也。自心歸依覺,邪迷不生,少欲知足,能離財色,名兩足尊。自心歸依正,念念無邪見,以無邪見故,即無人我憤高,貪愛執著,名離欲尊。自心歸依淨,一切塵勞愛欲境界,自性皆不染著,名眾中尊。若修此行,是自歸依。凡夫不會,從日至夜受三歸戒。若言歸依佛,佛在何處?若不見佛,憑何所歸,言却成妄。

善知識!各自觀察,莫錯用心。經文分明言『自歸依佛』,不言『歸依他佛』。自佛不歸,無所依處。今既自悟,各須歸依自心三寶,內調心性,外敬他人,是自歸依也。

善知識!既歸依自三寶竟,各個志心,吾與說『一體三身自性佛』,令汝等見三身了然,自悟自性。總隨我道:『於自色身,歸依清淨法身佛。於自色身,歸依圓滿報身佛。於自色身,歸依千百億化身佛。』

善知識!色身是舍宅,不可言歸。向者三身佛,在自性中,世人總有;為自心迷,不見內性。外覓三身如來,不見自身中有三身佛。汝等聽說,令汝等於自身中,見自性有三身佛。此三身佛,從自性生,不從外得。

何名『清淨法身佛』?

世人性本清淨,萬法從自性生。思量一切惡事,即生惡行·思量一切善事,即生善行。如是諸法在自性中,如天常清,日月常明,為浮雲蓋覆,上明下暗。忽遇風吹雲散,上下俱明,萬象皆現。世人性常浮游,如彼天雲。

善知識!智如日,慧如月,智慧常明。於外著境,被妄念浮雲蓋覆自性,不得明朗。若遇善知識,聞真正法,自除迷妄,內外明徹,於自性中萬法皆現。見性之人,亦復如是。此名『清淨法身佛』。

善知識!自心歸依自性,是『歸依真佛』。自歸依者,除却自性中不善心、嫉妬心、諂曲心、吾我心、誑妄心、輕人心、慢他心、邪見心、憤高心,及一切時中不善之行,常自見己過,不說他人好惡,是自歸依。常須下心,普行恭敬,即是見性通達,更無滯礙,是『自歸依』。

何名『圓滿報身』?

譬如一燈能除千年闇,一智能滅萬年愚。莫思向前,已過不可得;常思於後,念念圓明,自見本性。善惡雖殊,本性無二,無二之性,名為實性。於實性中,不染善惡,此名『圓滿報身佛』。

自性起一念惡,滅萬劫善因;自性起一念善,得恒沙惡盡。直至無上菩提,念念自見,不失本念,名為『報身』。

何名『千百億化身』?

若不思萬法,性本如空,一念思量,名為變化。思量惡事,化為地獄;思量善事,化為天堂。毒害化為龍蛇,慈悲化為菩薩,智慧化為上界,愚癡化為下方。自性變化甚多,迷人不能省覺,念念起惡,常行惡道。迴一念善,智慧即生,此名『自性化身佛』。

善知識!法身本具,念念自性自見,即是報身佛。從報身思量,即是化身佛。自悟自修自性功德,是真歸依。皮肉是色身,色身是舍宅,不言歸依也。但悟自性三身,即識自性佛。吾有一〈無相頌〉,若能師持,言下令汝積劫迷罪一時銷滅。

頌曰:『

迷人修福不修道,只言修福便是道,

布施供養福無邊,心中三惡元來造。

擬將修福欲滅罪,後世得福罪還在,

但向心中除罪緣,名自性中真懺悔。

忽悟大乘真懺悔,除邪行正即無罪;

學道常於自性觀,即與諸佛同一類。

吾祖惟傳此頓法,普願見性同一體,

若欲當來覓法身,離諸法相心中洗。

努力自見莫悠悠,後念忽絕一世休;

若悟大乘得見性,虔恭合掌至心求。』」

師言:「善知識!總須誦取,依此修行,言下見性。雖去吾千里,如常在吾邊。於此言下不悟,即對面千里,何勤遠來。珍重!好去。」

一眾聞法,靡不開悟,歡喜奉行。

《六祖壇經》宣詔第九

神龍元年上元日,則天、中宗詔云:「朕請安、秀二師宮中供養。萬機之暇,每究一乘。二師推讓云·『南方有能禪師,密授忍大師衣法,傳佛心印,可請彼問。』今遣內侍薛簡,馳詔迎請,願師慈念,速赴上京。」師上表辭疾,願終林麓。

薛簡曰:「京城禪德皆云:『欲得會道,必須坐禪習定。若不因禪定而得解脫者,未之有也。』未審師所說法如何?」師曰:「道由心悟,豈在坐也?經云:『若言如來若坐若臥,是行邪道。』何故?無所從來,亦無所去。無生無滅,是如來清淨禪。諸法空寂,是如來清淨坐。究竟無證,豈況坐耶?」

簡曰:「弟子回京,主上必問。願師慈悲,指示心要,傳奏兩宮及京城學道者。譬如一燈,然百千燈,冥者皆明,明明無盡。」師云「道無明暗,明暗是代謝之義。明明無盡,亦是有盡,相待立名故。《淨名經》云:『法無有比,無相待故。』」

簡曰:「明喻智慧,暗喻煩惱。修道之人,倘不以智慧照破煩惱,無始生死憑何出離?」師曰:「煩惱即是菩提,無二無別。若以智慧照破煩惱者,此是二乘見解。羊鹿等機,上智大根,悉不如是。」

簡曰:「如何是大乘見解?」師曰:「明與無明,凡凡愚而不減,在賢聖而不增,住煩惱而不亂,居禪定而不寂。不斷不常,不來不去,不在中間及其內外,不生不滅,性相如如,常住不遷,名之曰道。」

簡曰:「師說不生不滅,何異外道?」師曰:「外道所說不生不滅者,將滅止生,以生顯滅,滅猶不滅,生說不生。我說不生不滅者,本自無生,今亦不滅,所以不同外道。汝若欲知心要,但一切善惡都莫思量,自然得入清淨心體,湛然常寂,妙用恒沙。」

簡蒙指教,豁然大悟。禮辭歸闕,表奏師語。其年九月三日,有詔獎諭師曰:「師辭老疾,為朕修道,國之福田。師若淨名托疾毘耶,闡揚大乘,傳諸佛心,談不二法。薛簡傳師指授如來知見,朕積善餘慶,宿種善根,值師出世,頓悟上乘。感荷師恩,頂戴無已,并奉磨衲袈裟及水晶缽,勅韶州刺史修飾寺宇,賜師舊居為國恩寺。」

《六祖壇經》付囑第十

師一日喚門人法海、志誠、法達、神會、智常、智通、志徹、志道、法珍、法如等,曰:「汝等不同餘人,吾滅度後,各為一方師。吾今教汝說法,不失本宗:先須舉三科法門,動用三十六對,出沒即離兩邊。說一切法,莫離自性。

忽有人問汝法,出語盡雙,皆取對法,來去相因。究竟二法盡除,更無去處。三科法門者,『陰、界、入』也。

陰是五陰――『色、受、想、行、識』是也。

入是十二入,外六塵――色、聲、香、味、觸、法;內六門――眼、耳、鼻、舌、身、意是也。

界是十八界:『六塵、六門、六識』是也。自性能含萬法,名含藏識。若起思量,即是轉識。生六識,出六門,見六塵。如是一十八界,皆從自性起用。自性若邪,起十八邪;自性若正,起十八正。

若惡用即眾生用,善用即佛用。用由何等?由自性有,對法外境。

無情五對:天與地對,日與月對,明與暗對,陰與陽對,水與火對;此是五對也。

法相語言十二對:語與法對,有與無對,有色與無色對,有相與無相對,有漏與無漏對,色與空對,動與靜對,清與濁對,凡與聖對,僧與俗對,老與少對,大與小對;此是十二對也。

自性起用十九對:長與短對,邪與正對,癡與慧對,愚與智對,亂與定對,慈與毒對,戒與非對,直與曲對,實與虛對,險與平對,煩惱與菩提對,常與無常對,悲與害對,喜與曉對,捨與慳對,進與退對,生與滅對,法身與色身對,化身與報身對;此是十九對也。」

師言:「此三十六對法,若解即道,貫一切經法,出入即離兩邊。自性動用,共人言語;外於相離相,內於空離空。若全著相,即長邪見;若全執空,即長無明。執空之人有謗經,直言不用文字。既云不用文字,人亦不合語言。只此語言,便是文字之相。又云:『直道不立文字。』即此不立兩字,亦是文字。見人所說,便即謗他言著文字。汝等須知,自迷猶可,又謗佛經。不要謗經,罪障無數。若著相於外,而作法求真;或廣立道場,說有無之過患。如是之人,累劫不得見性。但聽依法修行,又莫百物不思,而於道性窒礙。若聽說不修,令人反生邪念。但依法修行,無住相法施。汝等若悟,依此說、依此用、依此行、依此作,即不失本宗。若有人問汝義,問有將無對,問無將有對,問凡以聖對,問聖以凡對。二道相因,生中道義。如一問一對,餘問,一依此作,即不失理也。設有人問:『何名為闇?』答云:『明是因,闇是緣,明沒即闇。』以明顯闇,以闇顯明,來去相因,成中道義。餘問,悉皆如此。汝等於後傳法,依此轉相教授,勿失宗旨。」

師於太極元年壬子,延和七月(是年五月改延和,八月玄宗即位,方改元先天,次年遂改開元。他本作先天者非)

命門人往新州 國恩寺建塔,仍令促工,次年夏末落成。七月一日,集徒眾曰:「吾至八月,欲離世間。汝等有疑,早須相問,為汝破疑,令汝迷盡。吾若去後,無人教汝。」

法海等聞,悉皆涕泣。

惟有神會,神情不動,亦無涕泣。師云:「神會小師,却得善不善等,毀譽不動,哀樂不生;餘者不得。數年山中竟修何道?汝今悲泣,為憂阿誰?若憂吾不知去處,吾自知去處。吾若不知去處,終不預報於汝。汝等悲泣,蓋為不知吾去處;若知吾去處,即不合悲泣。法性,本無生滅去來,汝等盡坐,吾與汝說一偈,名曰〈真假動靜偈〉。汝等誦取此偈,與吾意同,依此修行,不失宗旨。」

眾僧作禮,請師說偈。偈曰:「

一切無有真,不以見於真;

若見於真者,是見盡非真。

若能自有真,離假即心真;

自心不離假,無真何處真?

有情即解動,無情即不動;

若修不動行,同無情不動。

若覓真不動,動上有不動;

不動是不動,無情無佛種。

能善分別相,第一義不動;

但作如此見,即是真如用。

報諸學道人,努力須用意;

莫於大乘門,却執生死智。

若言下相應,即共論佛義;

若實不相應,合掌令歡喜。

此宗本無諍,諍即失道意;

執逆諍法門,自性入生死。」

時,徒眾聞說偈已,普皆作禮,並體師意,各個攝心,依法修行,更不敢諍,乃知大師不久住世。

法海上座,再拜問曰:「和尚入滅之後,衣法當付何人?」

師曰:「吾於大梵寺說法,以至于今抄錄流行,目曰:《法寶壇經》。汝等守護,遞相傳授。度諸群生,但依此說,是名正法。今為汝等說法,不付其衣。蓋為汝等信根淳熟,決定無疑,堪任大事。

然據先祖達磨大師付授偈意,衣不合傳。偈曰:「『吾本來茲土,傳法救迷情,一華開五葉,結果自然成。』」

師復曰:「諸善知識!汝等各各淨心,聽吾說法。若欲成就種智,須達一相三昧、一行三昧。若於一切處而不住相,於彼相中不生憎愛,亦無取舍,不念利益成壞等事,安閒恬静,虛融澹泊,此名一相三昧。若於一切處行住坐臥,純一直心,不動道場,真成淨土,此名一行三昧。若人具二三昧,如地有種,含藏長養,成熟其實。一相一行,亦復如是。

我今說法,猶如時雨,普潤大地。

汝等佛性,譬諸種子,遇茲霑洽,

悉得發生。承吾旨者,決獲菩提。

依吾行者,定證妙果。聽吾偈曰:

「心地含諸種,普雨悉皆萌,頓悟華情已,菩提果自成。」

師說偈已,曰「其法無二,其心亦然。其道清淨,亦無諸相,汝等慎勿『觀靜』及『空其心』。此心本淨,無可取捨。各自努力,隨緣好去。」爾時徒眾作禮而退。

大師,七月八日忽謂門人曰:「吾欲歸新州,汝等速理舟楫。」大眾哀留甚堅。

師曰:「諸佛出現,猶示涅槃。有來必去,理亦常然。吾此形骸,歸必有所。」

眾曰:「師從此去,早晚可回。」

師曰:「葉落歸根,來時無口。」

又問曰:「正法眼藏,傳付何人?」

師曰:「有道者得,無心者通。」

又問:「後莫有難否?」

師曰:「吾滅後五六年,當有一人來取吾首。聽吾記曰:『頭上養親,口裏須餐,遇滿之難,楊柳為官。』」

又云:「吾去七十年,有二菩薩從東方來,一出家、一在家。同時興化,建立吾宗,締緝伽藍,昌隆法嗣。」問曰:「未知從上佛祖應現已來,傳授幾代?願垂開示。」

師云:「古佛應世已無數量,不可計也。今以七佛為始,過去莊嚴劫,毘婆尸佛、尸棄佛、毘舍浮佛;今賢劫,拘留孫佛、拘那含牟尼佛、迦葉佛、釋迦文佛。是為七佛。

「已上七佛,今以釋迦文佛首傳。

第一摩訶迦葉尊者、第二阿難尊者、

第三商那和修尊者、第四優波趜多尊者、

第五提多迦尊者、第六彌遮迦尊者、

第七婆須蜜多尊者、第八佛駄難提尊者、

第九伏馱蜜多尊者、第十脇尊者、

十一富那夜奢尊者、十二馬鳴大士、

十三迦毘摩羅尊者、十四龍樹大士、

十五迦那提婆尊者、十六羅瞧羅多尊者、

十七僧伽難提尊者、十八伽耶舍多尊者、

十九鳩摩羅多尊者、二十闍耶多尊者、

二十一婆修盤頭尊者、

二十二摩拏羅尊者、二十三鶴勒那尊者、

二十四師子尊者、二十五婆舍斯多尊者,

二十六不如蜜多尊者、

二十七般若多羅尊者、

二十八菩提達磨尊者(此土是為初祖),

二十九慧可大師、三十僧璨大師、

三十一道信大師、三十二弘忍大師。

「惠能是為三十三祖。從上諸祖,各有

禀承。汝等向後,遞代流傳,毋令乖誤。」

大師,先天二年癸丑歲八月初三日(是年十二月改元開元),於國恩寺齋罷,謂諸徒眾曰:

「汝等各依位坐,吾與汝別。」

法海白言:「和尚!留何教法,令後代迷人得見佛性?」

師言:「汝等諦聽!

後代迷人,若識眾生,即是佛性;

若不識眾生,萬劫覓佛難逢。

吾今教汝。

識自心眾生,見自心佛性。

欲求見佛,但識眾生。

只為眾生迷佛,非是佛迷眾生。

自性若悟,眾生是佛;

自性若迷,佛是眾生。

自性平等,眾生是佛;

自性邪險,佛是眾生。

汝等心若險曲,即佛在眾生中;

一念平直。即是眾生成佛。

我心自有佛,自佛是真佛。

自若無佛心,何處求真佛?

汝等自心是佛,更莫狐疑。

外無一物而能建立,

皆是本心生萬種法。

故經云:

『心生種種法生,心滅種種法滅。』

吾今留一偈與汝等別,

名〈自性真佛偈〉。

後代之人,識此偈意,

自見本心,自成佛道。偈曰:「

真如自性是真佛,邪見三毒是魔王;

邪迷之時魔在舍,正見之時佛在堂。

性中邪見三毒生,即是魔王來住舍;

正見自除三毒心,魔變成佛真無假。

法身報身及化身,三身本來是一身;

若向性中能自見,即是成佛菩提因。

本從化身生淨性,淨性常在化身中;

性使化身行正道,當來圓滿真無窮。

婬性本是淨性因,除婬即是淨性身;

性中各自離五欲,見性剎那即是真。

今生若遇頓教門,忽悟自性見世尊;

若欲修行覓作佛,不知何處擬求真?

若能心中自見真,有真即是成佛因;

不見自性外覓佛,起心總是大癡人。

頓教法門今已留,救度世人須自修;

報汝當來學道者,不作此見大悠悠。」

師說偈已,告曰:「汝等好住。吾滅度後,莫作世情悲泣雨淚,受人弔問、身著孝服,非吾弟子,亦非正法。

但識自本心,見自本性;無動無靜,無生無滅;

無去無來,無是無非;無住無往。

恐汝等心迷,不會吾意,

今再囑汝,令汝見性。

吾滅度後,依此修行,如吾在日;

若違吾教,縱吾在世,亦無有益。」

復說偈曰:「兀兀不修善,騰騰不造惡,寂寂斷見聞,蕩蕩心無著。」

師說偈已,端坐至三更。忽謂門人曰:

「吾行矣!」奄然遷化。

于時:異香滿室,白虹屬地;

林木變白,禽獸哀鳴。

十一月,廣韶新三郡官僚,泊門人僧俗,爭迎真身,莫決所之。乃焚香禱曰:「香煙指處,師所歸焉。」

時香煙直貫曹溪。十一月十三日,遷神龕併所傳衣缽而回。

次年七月出龕,弟子方辯以香泥上之,門人憶念取首之記,仍以鐵葉漆布固護師頸入塔。

忽於塔內,白光出現,

直上衝天,三日始散。

韶州奏聞,奉勅立碑,紀師道行。

師春秋七十有六,年二十四傳衣,三十九祝髮,說法利生三十七載,嗣法四十三人,悟道超凡者莫知其數。

達摩所傳信衣(西域屈晌布也),

中宗賜磨衲寶缽,及方辯塑師真相,

并道具,永鎮寶林道場。

留傳《壇經》以顯宗旨,興隆三寶,普利群生者。

訓文電子檔(PDF)

後記:

不休息菩薩接著駕臨慈悲:「只要依【壇經精要】修行、成佛有餘。」

不休息菩薩並慈悲:「『人才開道精準度』,鼓勵大家開道渡人、講道能力、修辦流程、接續道統要有精準度,開道辦道培訓人才為第一,並慈示各壇講師人數要與三多的數量成正比,講師人才要帶動壇主、副壇主人才成長。」

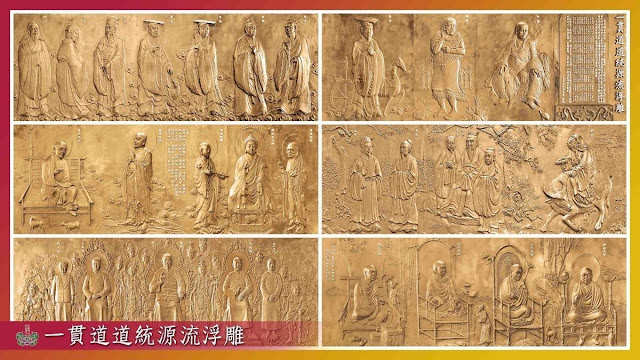

圖片來源:

孟穎集註:《先天解 — 六祖壇經》(台南市:靝巨書局,民國78年8月版)。

其他參考資料: